新货币战争:稳定币、比特币、央行数字货币的区别与未来

转载来源:金融界

文章来源:券商研报精选

文:泽平宏观团队

导读

一场关于未来全球货币的大博弈正在拉开序幕。本文系统性地对比分析了以比特币以太坊等为代表的原生加密货币、央行数字货币,以及由私营企业发行的合规稳定币这三股未来货币核心力量的定位、价值逻辑和应用场景差异。

原生加密货币的价值源于制造稀缺性和社会集体认知。但价格剧烈波动决定了它难以成为长期交易媒介,正回归数字黄金的价值储存属性,如超过70%的比特币被长期账户持有。

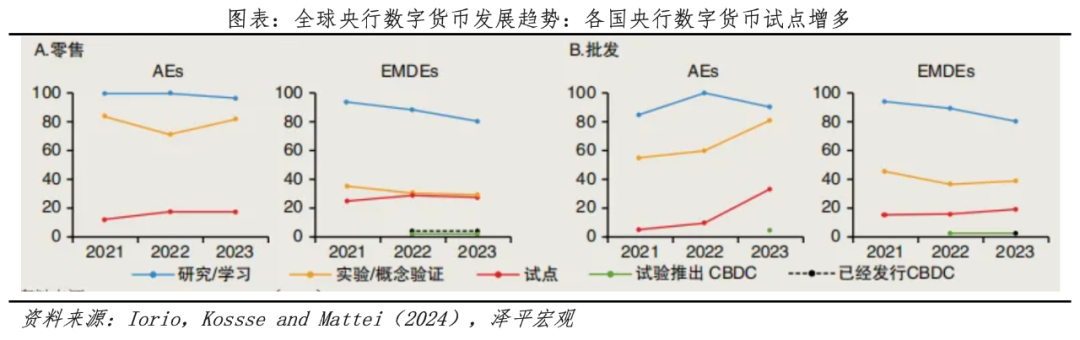

央行数字货币的价值在于国家信用。应用聚焦于国内零售支付等场景,核心是实现主权可控下的支付普惠,全球多国也正积极探索央行数字货币的跨境应用。

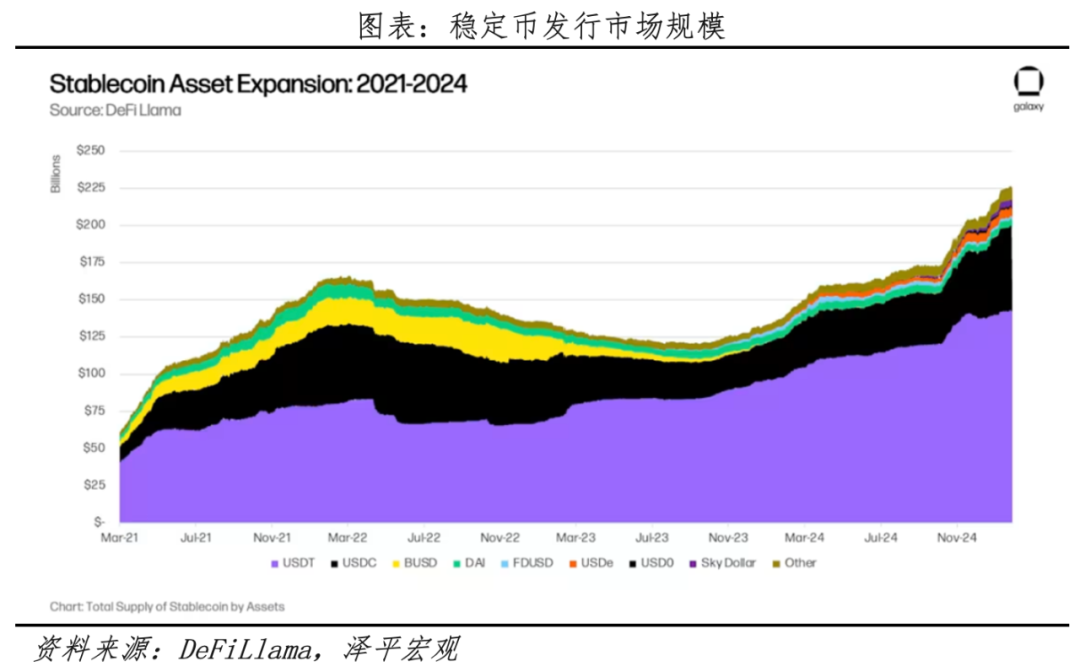

稳定币通过锚定法币,完美结合了区块链效率与价值稳定特征,正成为贯穿链上链下多场景的“通用交易媒介”。稳定币在DeFi借贷中超90%份额,也是NFT和RWA交易的首选结算工具,其年度链上结算总额已突破25万亿美元,达到了与传统卡组织比肩的体量。在未来,合规稳定币最有可能成为连接现实经济与链上世界的下一代全球通用货币。

这场货币形态之争将影响深远,本质上是一场新货币战争。一方面,目前全球美元稳定币市场占比超90%,通过其庞大的美债储备,在短期内延续甚至扩展了美元霸权。但另一方面,稳定币所依赖的区块链网络也为其他国家提供了绕开 SWIFT 系统、推动本币国际化提供了历史性机遇。中国在香港打造合规港元稳定币,是实现人民币国际化换道超车的关键战略。

正文

1区别一:原生加密货币、央行数字货币、稳定币,分别代表三种愿景

1)原生加密货币:代表去中心化、去主权化的货币形态

2008年全球金融危机后,中本聪发布了比特币白皮书,提出了点对点的电子现金系统。这标志着原生加密货币的诞生,其根本动因是对传统金融体系的不信任,要求去中心化。

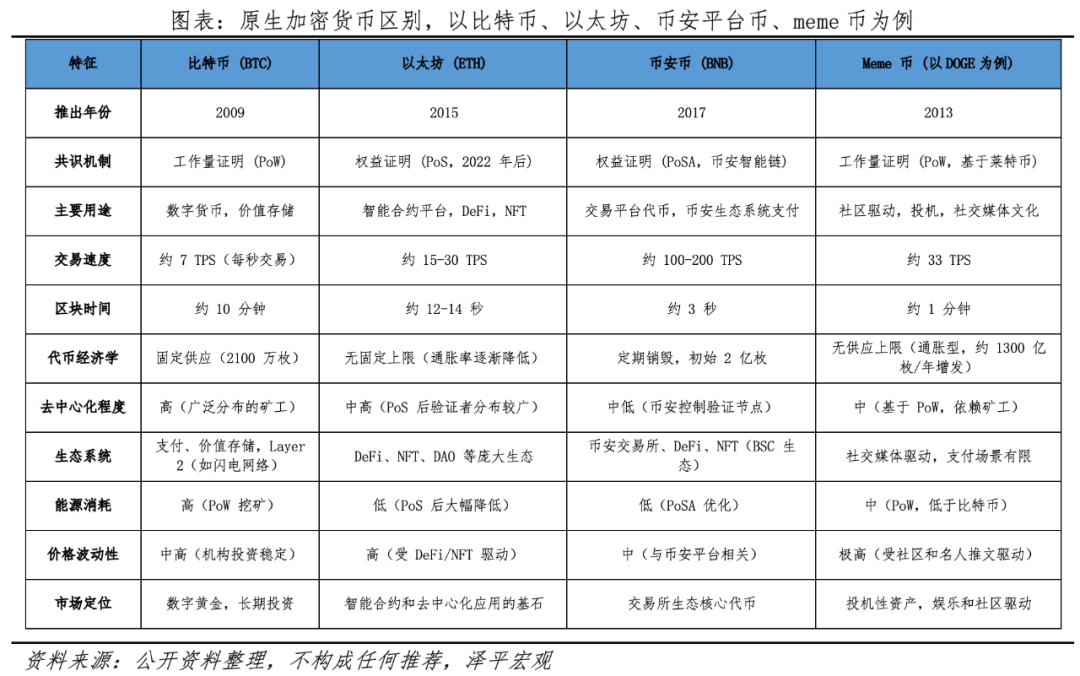

比特币并非孤立存在,以太坊、Solana、BNB还有众多Meme币等都在不同区块链上发行,各自承载着特定的技术底层理念和不同社区文化。

比如,比特币运行在最初的比特币区块链上,采用工作量证明PoW共识机制,其设计强调去中心化和安全性。以太坊则在其同名区块链上运行,最初同样采用PoW,后转向权益证明PoS,增加了智能合约功能,使区块链应用范围大幅扩展。BNB最初作为币安交易所的实用代币在以太坊上发行,后迁移至币安自主开发的Binance Chain。还有众多Meme币,如狗狗币、柴犬币则分别在各自独立的区块链或以太坊等平台上发行,最初作为玩笑诞生,但一度也引发市场关注。

原生加密货币追求的是“无需许可”的系统,即无需获得批准就能参与,且交易不能被单方面阻止或逆转。而其诞生之初的“去主权化sovereign-free”思路,这种激进理念对传统货币体系构成了根本性挑战,代表了一种极端的自由主义货币愿景。

2)央行数字货币:国家主权的数字化延伸

与加密货币的去中心化形成鲜明对比,央行数字货币如中国的数字人民币(e-CNY)、巴哈马的沙美元(Sand Dollar)或瑞典的电子克朗(e-Krona),代表着主权国家在数字时代维护货币权的举措。

央行数字货币诞生的根本原因有三:

一是支付系统的效率提升需求。传统电子支付依赖商业银行体系,存在结算延迟和成本问题。二是货币政策传导机制强化。数字法币可提供更直接的货币政策工具,特别是在负利率等非常规政策环境下。三也是最重要的,维护金融主权。随着加密货币和私营稳定币的兴起,各国央行数字货币是有效提高货币权的举措。

央行数字货币代表了一种“技术增强型主权货币”愿景,国家利用技术创新巩固传统职能,而非颠覆现有货币结构。货币的核心是信任,而迄今为止最强大的信任锚就是国家信用。

3)稳定币:融合链上效率与主权信用的第三种货币形态,更加实用,前景广阔

链上市场交易需要稳定的工具,这种工具既要有区块链的高效率,又要避免价格波动。比特币的价格波动剧烈,一天内可能涨跌超过10%。以太坊的交易费用Gas费也常常剧烈变化,因此如果仅仅靠传统原生加密货币,会使得链上交易成本难以预测。为了解决这些问题,市场需要一种新工具。稳定币因此诞生。

稳定币的设计也很有弹性,能适应不同的市场需求,发展出了多种形态。完全储备型的稳定币如USDC主要满足合规要求。超额抵押型的稳定币如DAI更多服务于加密世界的原生用户。这种灵活性让稳定币的适用范围不断扩大。

从更宏观的层面看,稳定币代表了全球货币思路的一次重要发展。比特币最初的设想是用一个全新的技术乌托邦来完全取代传统金融。稳定币则是在传统金融和新技术之间做融合。

稳定币的设计非常务实,它吸收了区块链技术的优点,比如全球通用、可编程和7×24小时结算。它也保留了法币的优点,比如价格稳定和被广泛接受,这种结合在跨境支付中优势明显。例如,肯尼亚的咖啡农可以用USDT接收德国买家的货款。根据Aiying Compliance的LATAM市场报告,2024年拉美地区的加密货币交易总量达162亿美元,其中USDT相关交易占比超过40%。

2区别二:三者内在价值的逻辑差异

1)原生加密货币:价值在于人为制造的数学稀缺性和社会共识

原生加密货币的价值不依赖实物资产或主权信用,而是由数学算法、网络效应和社区共识构建,是去中心化的价值体系。

特点一:原生加密货币的价值根基首先来自其算法确定的稀缺性。

比如比特币协议中设定了2100万枚的供应上限,并通过每四年产量减半的机制强化稀缺,创造了类似黄金的稀缺属性,但比黄金更可验证。2024年完成的第四次减半将区块奖励从6.25枚降至3.125枚,持续的通缩设计。

再以BNB为例,过去与币安的利润挂钩,以每季度20%利润回购销毁BNB,现在采用BNB自动销毁Auto-Burn模型,基于一个公开的、主要根据BNB的价格和该季度在BNB智能链上产生的区块数量来计算销毁量,更加客观、可验证。2024年全年,币安通过四个季度的自动销毁,总计销毁了约829万枚BNB。

特点二:仅有稀缺性并不足以支撑价值。原生加密货币第二个价值支柱是去中心化网络效应,也就是持有或使用的人越多,价值越大。

根据梅特卡夫定律,网络价值与用户数量的平方成正比。比特币持有者越多,其作为价值存储工具的认可度就越高,进而吸引更多持有者加入,形成正向反馈循环。比特币长期持有地址数占比超过70%,这种规模效应使其成为加密世界的基础价值贮藏货币。

再比如在以太坊网络上进行任何操作,比如转账、交易NFT或是运行一个去中心化应用,都必须消耗ETH作为手续Gas费。这意味着,使用的人越多、以太坊网络越繁忙、生态应用越繁荣,对ETH的实际需求就越大,以太坊使用价值就越大。

再例如持有BNB的用户,在币安交易所进行交易时可以享受手续费折扣,还能获得参与新项目“打新”等活动的优先权,也是网络效应价值的一种体现。平台提供的服务越有吸引力,bnb等平台币的实用价值就越高。

很多山寨币、Meme币则极端体现了“共识即价值”。比如狗狗币DOGE最初作为玩笑诞生,柴犬币SHIB甚至说自己是狗狗币杀手,它们没有实际用途或技术突破,依靠社区文化和网络传播。他们主要依赖于足够多的人相信其有价值。2021年DOGE市值一度突破900亿美元超过福特汽车。

2)央行数字货币:价值就是国家信用

央行数字货币是现有法币体系的数字化升级。数字人民币、数字欧元的价值100%来源于中央银行的国家信用背书,其本质是M0的数字形式。中国人民银行的资产负债表上,每1元数字人民币对应着等额的央行负债,与物理现金的会计处理完全一致。

技术升级、体系不变。批发型央行数字货币,如新加坡的Ubin项目,主要改进金融机构间的清算效率,而零售央行数字货币则直接触及公众货币使用习惯,但都不会改变基于国家信用的货币创造体系。

3)稳定币:价值在于1:1的真实资产储备与发行方信用

稳定币的价值完全依赖于其发行方持有的足额储备资产,如美元、美国国债等高流动性资产。以USDC为例,其每月由独立审计机构验证储备状况,确保每一枚流通的USDC都有对应的1美元储备。链下抵押+链上流通,使稳定币兼具传统金融的稳定性与区块链的效率优势。

当比特币单日波动可达10%时,主流稳定币的年化波动率通常低于0.5%。2024年5月比特币暴跌期间,稳定币交易量单日激增300%,显示市场认可其价值锚功能。

在功能实现上,稳定币通过三重机制确保稳定性。

首先是足额储备,合规稳定币如USDC、PYUSD均保持102%-105%的超额储备;其次是即时套利,当市场价格偏离1美元时,授权参与者可通过铸币/销毁机制进行套利,如USDT在2023年通过此机制将价格波动控制在±0.3%以内;最后是透明审计,《GENIUS法案》要求稳定币发行方必须按季度披露储备构成,避免类似2022年Tether部分储备未足额披露的风险事件。

稳定,也成就了稳定币的独特价值。在跨境支付领域,它消除了汇率波动风险,使拉美商户接收美元付款的成本从SWIFT系统中解放、交易成本下降。对于通胀国家居民,充当了数字美元存款的功能。根据IMF,2024年阿根廷、土耳其等高通胀国的美元稳定币渗透率超30%,民众已将其作为本币储蓄的替代。

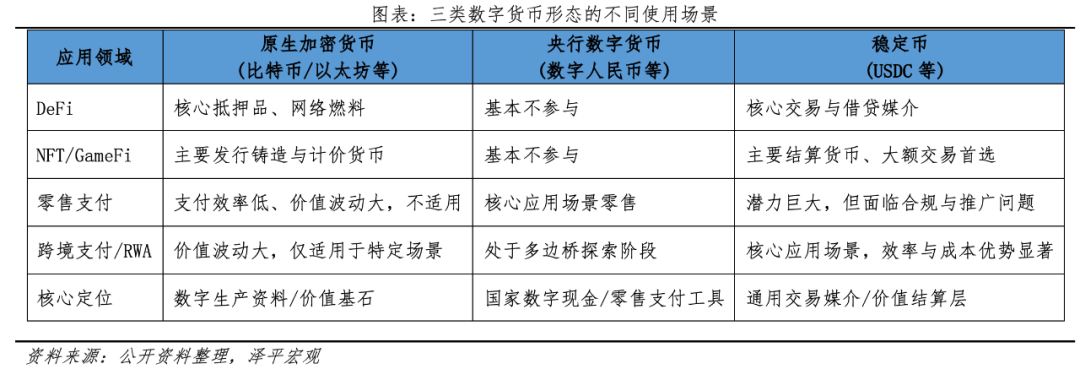

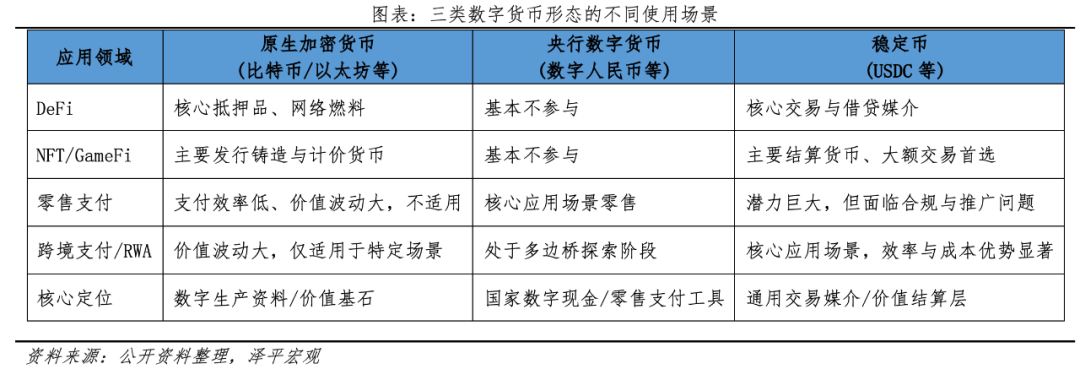

3区别三:技术与应用,三种数字货币的场景之争

一种货币形态的最终价值,由其应用场景的广度与深度所定义。在数字货币的浪潮中,原生加密货币、央行数字货币与稳定币这三股力量,是在不同技术特性驱动下,分别走向了不同应用场景。本章将深入剖析这三类数字货币的不同应用定位、优势与未来前景。

1)以太坊、比特币等原生加密货币:链上原生经济的生产资料和价值基石

以比特币、以太坊为代表的加密货币特征是去中心化和价值波动。这一特性决定了它们难以成为理想的交易媒介,但其在链上原生经济活动中,扮演着不可或缺的生产资料和价值基石角色。

场景一:在从区块链技术到去中心化金融世界里,原生加密货币是核心的抵押品,是链接技术底层和终端交易应用的“原生燃料”。产业链构成是:

(1)底层的区块链技术是一个共享的、去中心化的分布式账本,记录着交易信息。比如,以太坊(ETH)就是一个区块链平台,支持智能合约和去中心化应用。

(2)在以太坊区块链上流通的原生加密货币是以太币ETH,而比特币区块链上的BTC、Solana区块链上的SOL币等,也是基于不同区块链技术的加密货币。

(3)以太坊是一个开源的区块链平台,它允许开发者构建和运行去中心化应用程序DApps。以太币作为这个平台的原生代币,是使用和运行这些DApps的关键。

(4)Decentralized Finance,DeFi,即去中心化金融,是指在以太坊等区块链上构建的各种金融类的应用,如借贷、交易等,旨在提供无需传统金融机构参与的金融服务。

DeFi去中心化金融的基石是超额抵押,即用户需要存入一种有价值的资产作为抵押品,才能借出另一种资产。比特币和以太坊凭借其强大的市场共识、深厚的流动性以及去中心化属性,成为了最受信任的顶级抵押品。截至2025年上半年,去中心化借贷协议中超过70%的抵押品为比特币和以太坊这两类核心资产。它们的高波动性虽然不适合支付,却为抵押借贷提供了充足的安全边际。

同时,像以太坊这样的公链代币ETH,是驱动其区块链运转的“燃料”Gas。任何链上操作,从转账到执行智能合约,都必须消耗ETH来支付网络费用Gas Fee。这赋予了它最底层的原生应用价值。

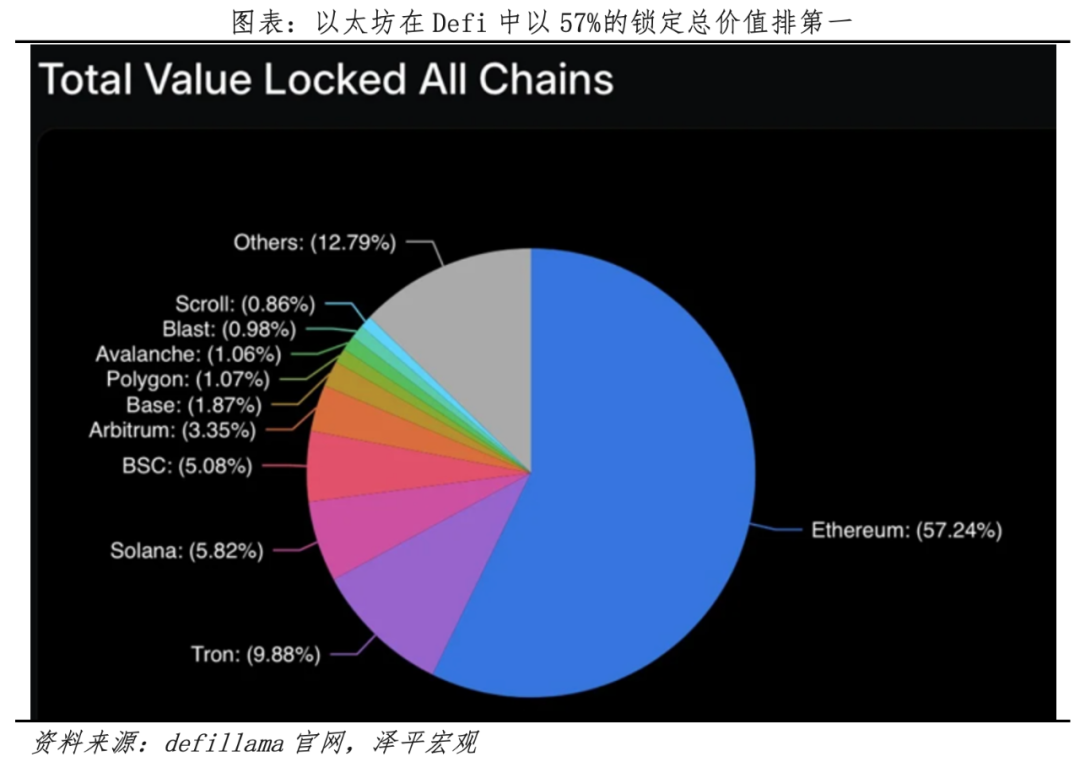

根据defillama数据,2024年3季度末,去中心化金融DeFi的总锁仓价值TVL为822亿美元,其中以太坊凭借470亿美元的TVL占据了57.2%,是绝对主导。其生态内的Lido、Eigenlayer及Aave等大型协议,是维持其领先优势的核心。紧随其后的是Tron和Solana链,分别以9.8%(81亿美元)和5.8%(47亿美元)的份额位列第二和第三,原生加密货币的市场格局也正向多元化发展。币安智能链、Arbitrum和Base等构成了第二梯队。值得注意的是,比特币网络在DeFi领域的锁仓价值仅为5.2亿美元,排名第十五,其在DeFi应用中的参与度远低于以太坊。

一方面,比特币本身的区块网络上DeFi生态较弱,但另一方面,大量的比特币通过“打包”的形式,跑到了以太坊等其他网络上,成为了DeFi的重要抵押。

场景二:在非同质化代币NFT与游戏化金融GameFi生态中,原生加密货币是主要的发行货币和价值载体。

绝大多数主流NFT项目,尤其是在艺术品和收藏品领域,其首次发行铸造和在二级市场的交易,都以其所在区块链的原生代币进行计价和结算。据统计,2024年NFT市场超过80%的一级市场发行和二级市场交易额,均由区块链原生代币完成,主要是ETH和SOL。

而在GameFi领域,平台代币和特定的游戏代币,如Axie Infinity的AXS,则直接构成了其内部经济循环的核心。玩家通过持有和消耗这些代币来参与游戏、购买装备,它们是这些虚拟世界中交易币。

2) 央行数字货币:国家信用在零售支付等领域的数字化延伸

由央行发行的数字货币的设计初衷和应用场景,是作为国家信用在零售支付领域的数字化延伸,核心是普惠、可控。

其最主要的应用场景被设计为国内小额零售支付,即面向C端。以中国的数字人民币为例,其推广聚焦于日常消费、交通出行、公共缴费等高频、小额的民生领域。截至2025年其累计交易笔数已超过数十亿笔,但市场估算其笔均交易金额约在百元水平,这清晰地反映了其作为现金M0替代品,服务于实体零售经济的定位。它通过“可控匿名”的设计,既保护了用户的交易隐私,又保留了国家在反洗钱等方面的追溯能力。

此外,央行数字货币在政府、企业对个人支付端有巨大潜力。通过其智能合约功能,可以实现补贴的精准、定向发放。例如,发放具有特定消费场景限制和有效期的数字消费券,精准地刺激特定行业消费,提升政策传导效率。因此央行数字货币始终具备一定的中心化的架构和强监管属性。

3) 稳定币:未来贯穿所有场景的“通用交易媒介”

如果说原生加密货币是原生链上交易的生产资料,央行数字货币是官方现金,那么稳定币则是贯穿于两者之间,是连接着链上与链下世界的“通用交易媒介”。它通过锚定法币,解决了价值稳定的问题,使其能够在所有需要高效、稳定交易的场景中发挥核心作用。

定位一:在Defi和Dapp的链上世界,稳定币是重要结算货币。

虽比特币和以太币是原生数字货币是重要的抵押品,但由于其价格波动,在借贷和交易环节中直接使用会带来巨大风险。因此,在主流DeFi借贷协议中,稳定币占据了借贷总额超过90%的份额,用户通常抵押ETH或BTC,借出的却是USDC等稳定币。同样,在NFT市场,虽然一级发行常用原生代币,但高端NFT的报价和场外大宗交易已普遍转向使用稳定币结算,以规避价格剧烈波动。

定位二:稳定币是连接现实世界与数字世界的桥梁,是推动RWA现实世界资产上链和未来跨境B2B支付等场景的核心工具。当光伏项目、供应链票据等现实资产被代币化并在链上流转时,只有稳定币能为其提供可靠的计价和交易媒介。

据统计,截至2025年6月中旬,稳定币发行市场规模超过2500亿美元,据链上数据分析平台Nansen的关于稳定币链上流转价值(On-Chain Settlement Value)的统计,主要合规稳定币的链上结算总额已突破25万亿美元。

4新货币战争:如何重塑未来货币版图?

一场关于未来全球货币形态的大博弈已拉开序幕。

以比特币、以太坊为代表的去中心化原生加密货币,是初代先行者,证明了区块链作为一种全新价值网络的可能。然而,其核心的去主权化和剧烈的价值波动,也决定了它们难以被现有主权国家体系完全接纳融入。

在此背景下,合规的稳定币作为一种更成熟、更具兼容性的未来数字货币形态出现,锚定主权法币并由可被监管的中心化实体发行,让主权信用得以在数字世界中延伸。因此我们认为:

趋势一:未来稳定币更有可能被广泛认可、并最终成为连接现实经济与链上世界的、下一代全球通用货币的核心。

首先,稳定币正在显著侵蚀原生加密货币的交易媒介功能。在加密货币发展的早期,比特币曾是购买其他加密货币的主要交易媒介。然而,由于其自身价格的剧烈波动,作为交易媒介会带来巨大的摩擦成本和不确定性。如今,在所有主流的中心化及去中心化交易所中,稳定币是交易主流。根据CryptoCompare数据,在现货交易市场,超过80%的比特币交易都是通过稳定币完成,主要是USDT和USDC。币币之间的直接交易对的流动性则日渐萎缩,如ETH/BTC等交易量衰减。未来,“链上通用货币”的职能将更大程度被稳定币所取代。

其次,稳定币在跨境支付领域,也对传统主权货币、以及各国央行的数字货币构成了现实的挑战。尽管全球多国央行正积极探索央行数字货币的跨境应用,例如由国际清算银行主导的“多边央行数字货币桥”mBridge项目,但这些项目仍处于小规模的试点和测试阶段,面临着不同司法管辖区之间监管协调、技术标准统一等难题。与此同时,由市场驱动的、基于稳定币的跨境支付,特别是B2B领域的结算,已经形成了相当的规模,展现出近乎实时结算的高效率、低成本优势,获得了显著的先发优势。

趋势二:未来不同货币形态不会是赢者通吃,而是走向不同的功能定位、各司其职。以比特币为代表的原生加密货币将更偏向于数字黄金与价值储存定位。

以比特币为代表的核心原生加密货币,其数字黄金、价值贮藏的属性强化。从数据看:首先,持币超过1年的长期持有者地址中的比特币供应量占比已持续超过70%,比特币等未来更可能作为长期价值储存,而非短期交易筹码。其次,自2024年美国现货比特币ETF获批以来,全球通过ETF流入比特币的机构资金规模已达数百亿美元,这标志着其作为一种宏观另类资产的地位,已获得金融主流机构认可。未来,比特币将主要扮演对冲主权货币通胀风险、独立的全球性价值储备角色。

而合规稳定币,更偏向定位于全球商业与链上金融、实体资产链上化的结算层。它将成为全球贸易、跨境B2B支付和所有链上金融活动诸如DeFi, RWA等的主导通用货币。优势在于既锚定了主权货币的稳定价值,又具备了区块链技术的全球性、高效性和可编程性。随着中国香港、美国监管框架的成熟,合规稳定币将成为企业和金融机构进行全球价值流转的首选工具。

趋势三:稳定币为主权货币全球化提供了一个窗口和可能的实现方案,对全球金融格局深远重塑。

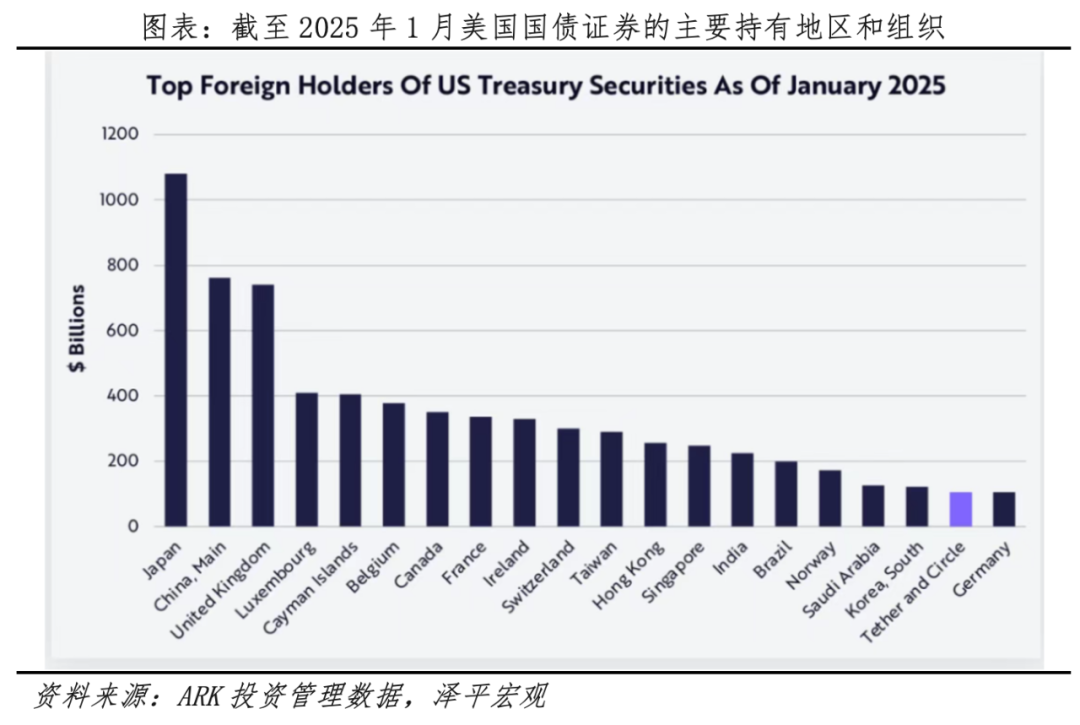

一方面,以美元为核心的稳定币,在短期内将进一步延续甚至扩展美元霸权。目前市场上超过90%的稳定币与美元挂钩,其发行储备主要由美元现金和美国国债构成。据统计,仅Tether和Circle两家公司持有的美国国债规模,就已接近德国、韩国等主权国家,成为美国国债的隐形大买家。美国《稳定币法案》若强制要求储备投向美债,将进一步为天文数字般的美国债务创造新的全球需求,将美元的影响力深度渗透到数字世界的每一个角落。

此外,在新兴市场如阿根廷、土耳其,为对抗本币贬值,用户对美元稳定币有强烈的储蓄需求。这造成了一定的虹吸,将新兴市场的不分存款,转移并集中到美国金融机构和国债市场。

但另一方面,稳定币技术也为其他国家,特别是中国,提供了实现本币国际化的历史性机遇。

稳定币所依赖的区块链网络,本质上是一个独立于SWIFT系统的全新支付清算。中国当前经济总量占全球近20%,但人民币在全球支付中的份额长期在3%-4%左右,不匹配。

通过在香港打造一个全球领先的、合规的稳定币中心,支持与离岸人民币CNH或港元挂钩的稳定币发展。有望为贸易伙伴国家、规避美元长臂管辖的国家,提供一个高效、低成本的全新支付选择,从而在全球范围内开辟出一条独立于美元的价值流通走廊,这也是人民币国际化换道超车的可能路径。

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

- 上一篇:杭州稳定币支付大会速记:传统支付机构们…

- 下一篇:首部稳定币法案,意味着什么?

相关文章

-

没有相关内容

会员登录

会员登录